マンション住みで2段ベッドを購入予定の方のための記事です。

「失敗した」「後悔した」という情報をかき集めたので、対策方法と合わせて紹介します。

6.5畳の部屋に2段ベッドを置くことにしたインテリア好きブロガーのsutasutaです。

2段ベッドはマンション暮らしファミリーの強い味方である反面、「買って後悔した」という噂もよく聞く家具。

しかもマットレスも含めると5~10万円にもなる高い買い物になります。

絶対に失敗したくない。

ということで、できるだけ後悔しないで済むよう「失敗談」と「対策方法」を徹底調査しました。

失敗・後悔したポイントをあらかじめ知っておけば対策も打てるってもんよ

( ✧Д✧) カッ!!

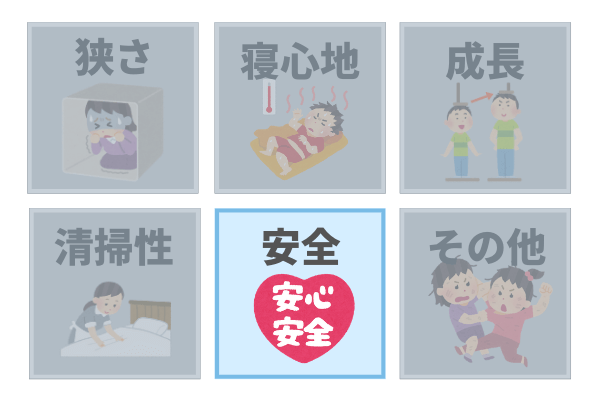

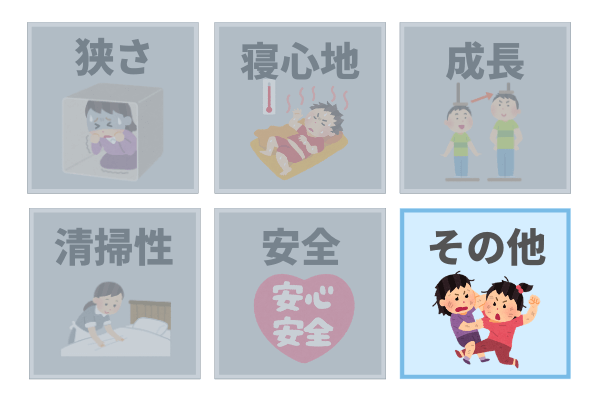

2段ベッドの失敗談

いざ2段ベッドのことを調べてみると、失敗談がザクザク見つかりました(*_*)

それら失敗談を6つのカテゴリーに分けて、17例ほど紹介します。

この記事を読んでくれる方のためと、あれもこれも詰め込みすぎたせいか10000字を超える長文の記事になってしまいました (;^ω^)

コーヒー片手にゆっくりと呼んでください 。

【狭さ】について

圧迫感がスゴい!

Aさん

Aさんいざベッドを置いたら圧迫感が凄い!

ただでさえ狭い部屋が余計に狭く感じる

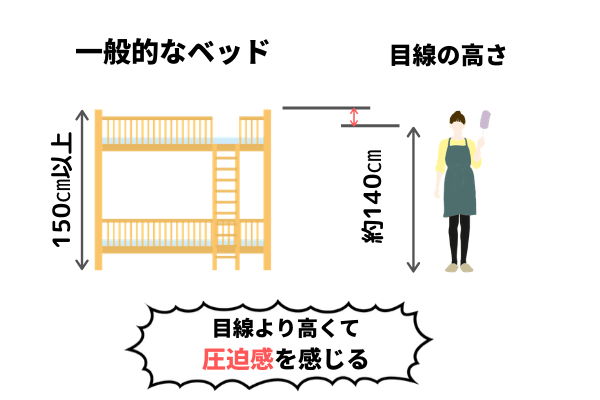

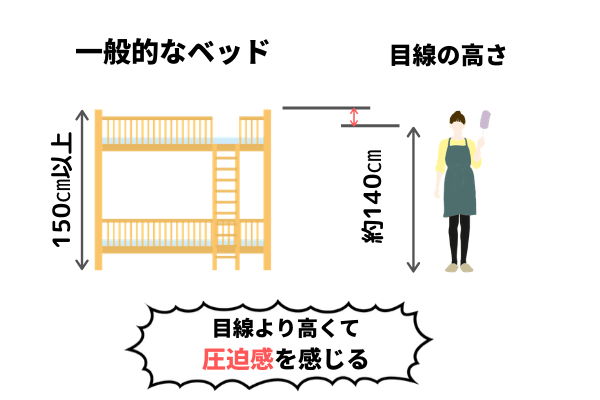

2段ベッドは「幅1m×長さ2m×高さ1.5m」くらいあります。6畳の部屋に置いたとしたら、およそ面積の20%が2段ベッドに占領されることになります。

しかも高さが1.5mほどあるので、他のどんな家具よりも存在感があります。

そこで活用したいのが部屋を広くみせるコツ。

- 家具の高さを目線より低くする

- 見える床の面積を一か所にまとめる

- 白くて薄い色のインテリアとする

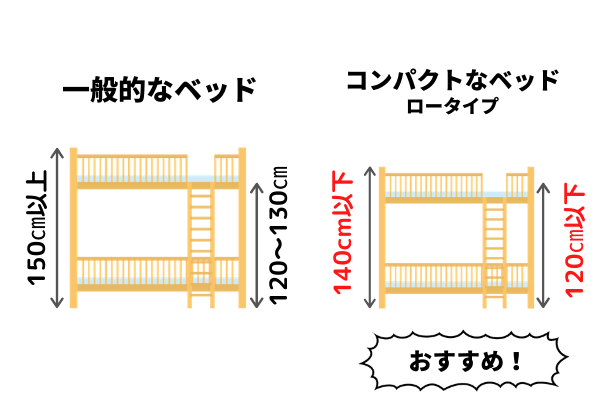

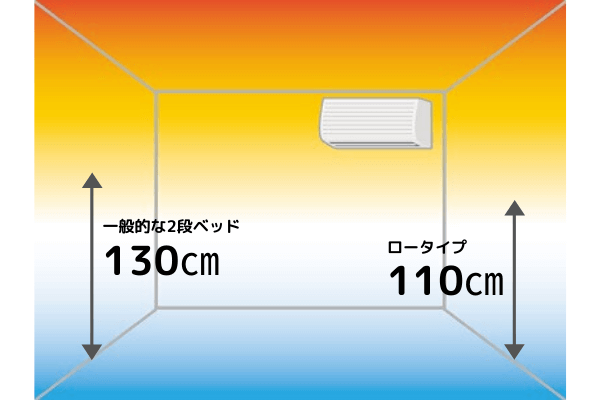

「家具の高さを目線より低くする」と部屋が広く感じることができます。

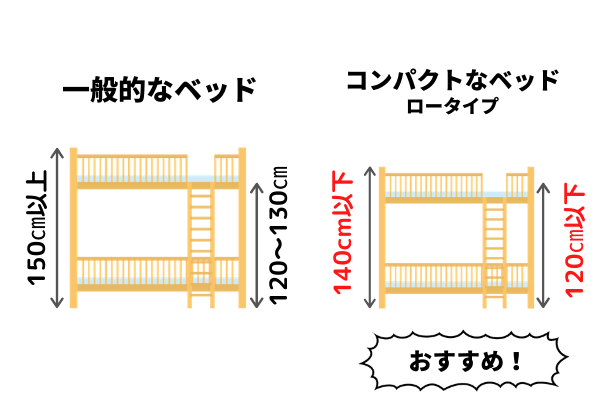

日本人女性の平均身長の方の目線の高さ(140~145㎝)より低いロータイプの2段ベッドを選ぶことで、圧迫感を大幅に抑えることができます。

のちほど紹介しますが、他にもロータイプのベッドにはいろいろなメリットがあるのでおすすめですよ。

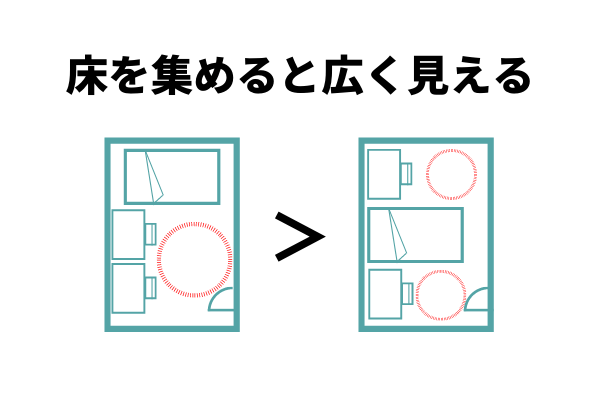

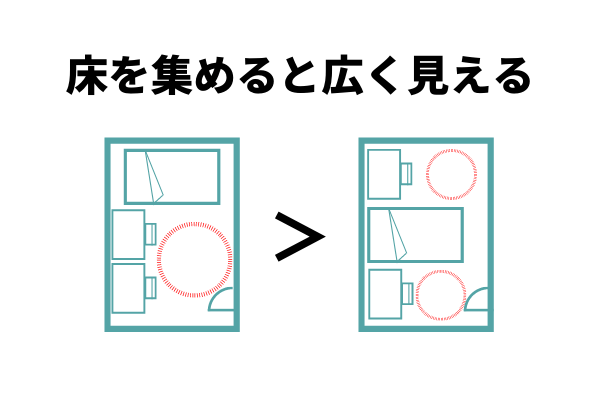

次は「みえる床の面積をまとめる」というテクニック。

ベッドはサイズだけでなく、置き方でも広さの感じ方が違います。

例えば下図のように「ベッドを奥に配置するレイアウト」と「ベッドで部屋を分割するレイアウト」では前者の方が部屋を広くみせることができます。

最後は「ベッドの色を白や薄い色にする」ことです。

濃い色は高級感や格調高さを演出してくれますが、圧迫感を与えるという心理的効果があります。

それに対して白や薄い色は空間に拡がりを感じさせてくれます。特に白は壁とも同化するのでさらに効果アップ。

さらにさらにもっと言うと、布団やカーテンを明るい色にするとより広がりを感じます。

布団やカーテンは面積が大きいので、視覚的効果もバツグンです。(^◇^)

部屋が暗くなる

ベッドで光を遮られ、部屋全体が暗くなった

照明と2段ベッドの位置関係にもよりますが、高さがある二段ベッドは高い位置で光を遮ります。

そのため部屋全体が暗くなってしまいます。

部屋が暗くならないようにするための方法がこちら

- ロータイプの2段ベッドを選ぶ

- 照明を遮らない位置に2段ベッドを設置する

- 窓際に2段ベッドを配置しない

- どうしても暗くなってしまう場合は「間接照明」も検討する

ここでもやはり「ロータイプ」と「レイアウト」がポイント。

照明と2段ベッドの位置関係は見落としガチだと思うので、要チェックです。

『狭さ』対策まとめ

- ロータイプの2段ベッドを買う

- ベッドの高さが低いと圧迫感を感じにくく、光も遮らない

- ベッドの色は薄いものを選ぶ

- 濃色は圧迫感を感じやすい。壁と同化するホワイト系がGOOD

- レイアウトを考える

- 床を広く見せると狭さが感じにくい

照明や窓からの光を遮らない

【寝心地】について

上段は夏場が暑い

夏場は上段が暑くて寝苦しそう・・・

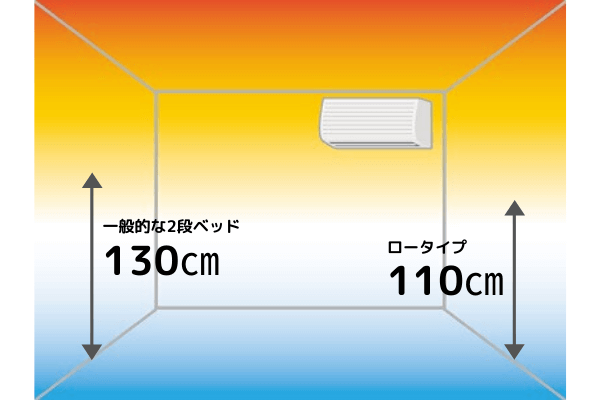

暑い空気は上に、冷たい空気は下に集まります。そのためクーラーも効きにくく、夏場の上段は暑くて寝苦しくなります。

逆に冬は下段が寒くなるのですが、寒さは毛布や寝具で簡単に対策ができます。

やはり問題は夏場の上段の暑さ。

この問題を改善するためには

- ロータイプの2段ベッドを選ぶ

- サーキュレーターで空気をかき混ぜる

この問題も「高さが低いロータイプのベッド」が状態を改善してくます。(‘ω’)ノ

暖かい空気ほど上方に集まりやすい。

つまりベッドが高ければ、高いほど暑くなるということです。

そのため通常タイプのベッドに比べて高さが低いロータイプのベッドは上段と下段の温暖差が小さくなります。

さらに暖かい空気と冷たい空気を循環させるサーキュレーターを使えば、この問題は大きく改善することができます。

ベッドのきしみ音で起きてしまう

上段の子どもが寝返りすると「ギギギ」ときしみ音がする。そのせいで下段の子がよく寝れない・・・

2段ベッドではないですが、我が家のベッドもきしみ音がひどかったので、この問題はよくわかります。

子どもがまだ赤ちゃんだった時、せっかく寝かしつけたのに「ギギギッ」という、きしみ音で起こしてしまう悲しい思い出。( ;∀;)

2段ベッドの場合は真上からきしみ音が降り注ぐわけですから、眠りが深い子供でも気になっちゃいますよね。

- きしみ音が発生しやすい場所に100均グッズを貼る

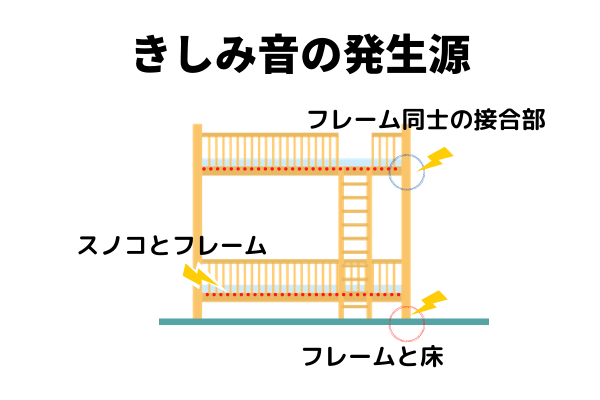

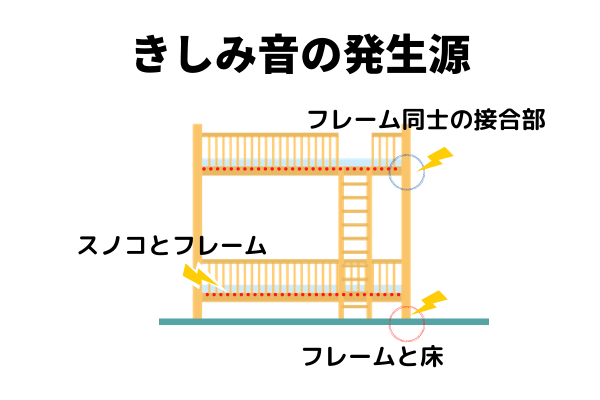

きしみ音の発生源は以下の3か所の場合がほとんどです。

- 縦横のフレームの接合部(L型金具)

- スノコとフレームの擦れ

- フレームと床面の擦れ

きしみ音を小さくするには、これらの発生源をひとつづつ潰していく必要があります。

きしみ音は同じ素材同士が擦れあわさる発生しやすいという特徴があります。つまり木材同士が擦れ合うと、きしみ音が発生しやすいということです。

ここで活躍するのが「100均グッズ」。

きしみ音の発生源となっている3つの擦れる面に「粘着テープ付きのフェルト」や「すき間防止テープ」といった異素材を貼ると、きしみ音を大きく抑えることができます。

ベッドを組み立てる時に貼っちゃいましょう。

『寝心地』対策まとめ

- ロータイプの2段ベッドを買う

- ベッドの高さが低いと、夏場も上段が暑くなりにくい

- サーキュレーターで空気をかきまぜる

- 上下の温度差をなくすために、空気をかき混ぜましょう

- きしみ音には100均グッズで対策を

- きしみ音は同素材同士の擦れで発生する。その箇所にフェルトを貼ると改善できる

【こどもの成長】について

この章は中学~高校性になっても2段ベッドを使い続ける予定の方のための内容です。

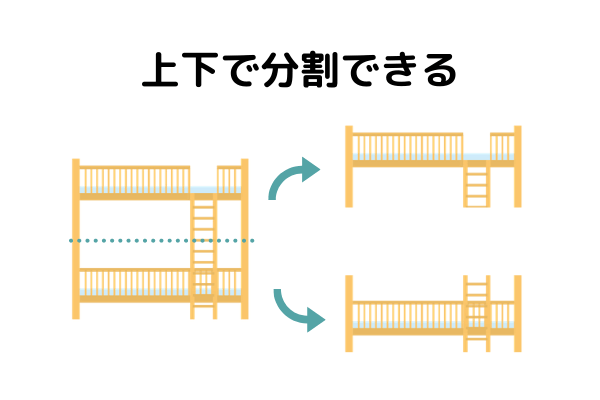

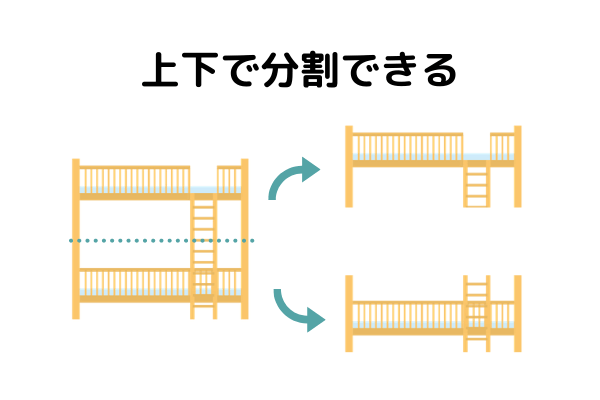

上下で分割できるものを買えばよかった

子どもが大きくなったら、別々のベッドに分けられると思って購入したら、分割できないタイプだった・・・・

将来的に子供に別々の部屋を与える場合は、上下で分割できる2段ベッドを購入したほうが費用は安く済みます。

上下で分割できる商品がほとんどですが、たまに出来ないモノもあるので注意が必要です。

子どもっぽいデザインの物を買ってしまった

子供っぽいデザインの商品を買っちゃって後悔。成長した子供が、ベッドのデザインが気に入らないと不満を言う・・・

同じ問題がランドセルでもありますよね (;^ω^)

紫や水色のランドセルを欲しがる子ども。

「高学年になったら必ず後悔するから止めとけ」と説得する両親。

ベッドの場合も子供が大きくなって使い続けられるシンプルなデザイン&色のものを選ぶのが無難です。

こどもの安全に配慮して柱や柵が丸っこいデザインの商品もありますが、子供っぽくなりやすいので注意が必要。

色は白や無塗装のナチュラル系が狭さを感じにくいうえに、どんな部屋にも合わせやすい

成長した子供には小さくなってしまった

ベッドから足がはみ出してる・・・

こどもの身長が高くなり、ベッドが使えなくなっちゃった。

購入時はちんちくりんの小さい子供でも、すぐに大きくなってしまうんですよね(´;ω;`)

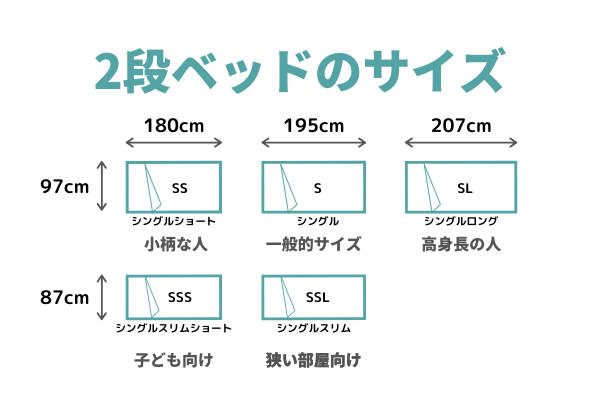

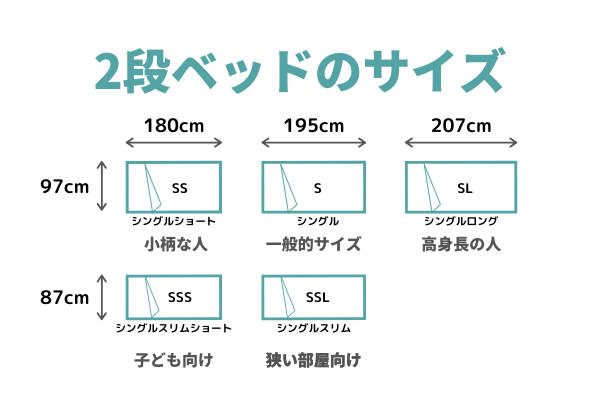

サイズ選びで後悔する前に「2段ベッドにはどんなサイズがあるのか?」を確認しておきましょう。

2段ベッドには5つのサイズがあります。(参照元:家具通販のわくわくランド)

- 基本はシングルがおすすめ。マットレスの品ぞろえも圧倒的。

- 将来180cm超えそうな場合はシングルロングも検討。もしくは買い替えを必要

- 身長が150㎝くらいならショート(180㎝)もアリ

- 部屋が狭い場合はSSL(シングルスリム)もアリ

- SSS(シングルスリムショート)は大人になったら窮屈。「小さい時だけ」と割り切る

「両親の体格」「男女の違い」「部屋の広さ」などを考慮し、購入時のサイズ選びの参考にしてください。

でもシングル以外はマットレスの種類が極端に少なくなります。マットレスと合わせて検討が必要ですよ。

『子どもの成長』まとめ

- 上下分割できるものを選ぶ

- 将来、バラバラの部屋を与える時にベッドを買いなおす必要がなくなる

- デザインはできるだけシンプルなものを

- こどもが大きくなっても文句を言わない無難なデザインを選ぶ。嫌がったら布団カバーなどでお願いを叶えてあげる。

- サイズ選びはシングルがおすすめ

- 身長180㎝まで対応できて、マットレスの品ぞろえも豊富なシングルがおすすめ

【清掃性】に関する内容

布団の上げ下ろしが大変

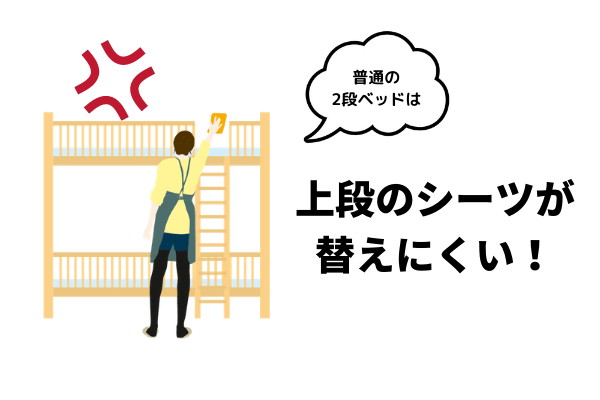

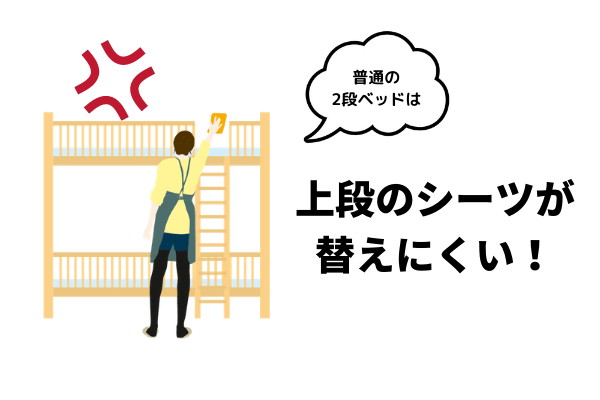

二段ベッドの上段のシーツを交換するのが大変

「上段の布団・シーツ交換のしにくさ」にたいする不満・後悔は、メチャクチャ多く見かけました。(これが一番多かったかも)

ハシゴに足をかけた不安定な姿勢で、布団をずり下ろし、シートを引っぺがさなければなりません。

ここでもやっぱりロータイプの2段ベッドで解決です。

しかしロータイプの2段ベッドはシーツや布団の状態を目で確認しながら、さらにハシゴを使わずに作業できるのでストレスフリーです。

カビが生えた

たった1年でスノコと布団にカビが生えてしまった。子供のアレルギーにならないか心配

これすごいわかります。

私も新婚で買った10万円のマットレスをたった一冬でカビだらけにしてしまったことがあります (´;ω;`)

カビが生えるとアレルギーやニオイの原因になったり、何一つ良いことはありません。

その経験から、どうしてもお伝えしたいことがあります。

スノコを過信したらアカン!

スノコを過信したらアカン!

大事なことなので、2回言いました。

いくら商品説明に「通気性の良いスノコを使用してます♪」とか書いてあっても、真に受けちゃダメですよ!

そりゃあ普通の一枚板よりは通気性はありますが、何もしなければスノコも普通にカビます。

カビ対策のポイントを紹介します。

- 換気をする

- 「毎朝換気する」「マットレスを立てる or たたむ」「ベッドと壁を15㎝ほど離す、サーキュレーターを回すなど

- カビにくいスノコを選ぶ

- 桐>ヒノキ>LVL>パイン

- カビにくいマットレスを選ぶ

- スプリングマットレス>ウレタンマットレス>敷布団

- 干しやすいマットレスを選ぶ

- 「折りたたみ型」「軽量」など

- 除湿グッズを利用する

- 「除湿シート」「吸水敷パッド」「カビ取りぞうさん」

カビ対策はまた別記事で説明したいと思います(‘Д’)

『清掃性』まとめ

- ロータイプの2段ベッド

- 上段のシーツの付け外しがしやすく、布団もたたみやすい

- カビ対策は必須

- スノコでもカビ対策は必須!「部屋の換気」「スノコの材質」「マットレスの種類」「除湿グッズの活用」

【安全】について

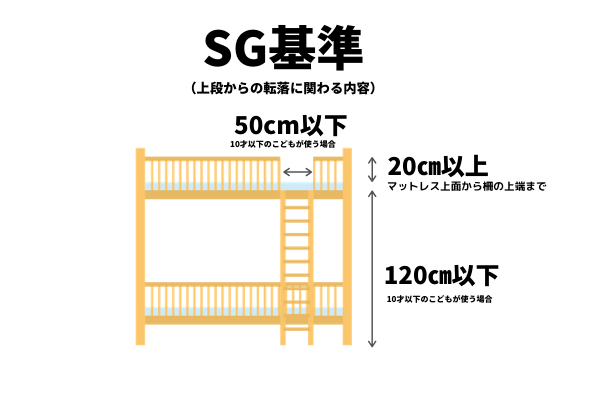

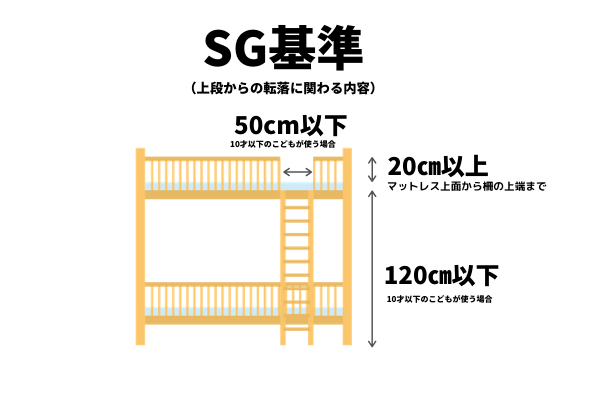

安全を語るうえで重要なのが、製品安全協会が定める「SGマーク制度」。

このマークを表示している商品は「安全」が認められた安心できる商品であるという証です。

2段ベッドもSGマーク制度の対象製品の一つで、さまざまな安全基準が定められています。

詳細はこちら 2段ベッドおよびロフトベッドのSG基準

図解付きで10分程度で読めちゃうので、目を通しておくことをおすすめします。

しかし基準は厳しめで、多くの商品はSGマークがないのが実状。

SGマークがある商品を選びたいところですが、予算が合わなかったり、好みのデザインではなかったりすることも多々あります。

そこで本章ではSG基準の要点を読み取りながら、安全な2段ベッドの「選び方」を紹介したいと思います。

子どもが上段からの転落してしまわないか?

柵を乗り越えてベッドから落ちてしまわないか心配・・・・

SG基準には「上段からの転落」に関する内容を抜粋して紹介すると、こんな感じ。

- 階段の出入り口は50㎝以下

- 柵の高さはマットレス上面から20㎝以上

- 上段床面の高さは120㎝以下

この条件を満たしてさえいれば、SGマークが無い商品でも「上段からの転落」のリスクは低いと言えます。

詳細はこちら 2段ベッドおよびロフトベッドのSG基準

せっかく気に入った商品があったのに、柵の高さが上の基準を満たさない・・・

という方におすすめしたいのが、赤ちゃん用の転落防止柵。

本来は赤ちゃんの転落防止用の柵ですが、大きくなってからも「布団がずり落ちない」といったメリットがあり、長く使い続けられますよ。

ベッドが倒壊しないか?

なんかグラグラしてて、地震で2段ベッドが倒れてしまわないか心配

上段の底が抜けて落下したり、下段の子が潰されたりしないか心配

SG基準には「強度」に関わる以下のような項目があります。

- 床板の落下防止構造の有無

- 床板受け桟の固定状態

- 床板受け桟と床板の重なり15㎜以上

- 床板部の耐荷重1800N (約180㎏)

- 水平荷重450N(約45㎏)

・・・正直わからないですよね。

建材メーカーで開発業務をしている私でも実際に商品を見ないと判別できません(-_-;)

そこで「2段ベッドが壊れた」という事故事例がどのような壊れ方だったのか調べてみました。

- スノコの板の踏み抜き

- スノコの荷重を受ける桟の破損

- 縦と横のフレーム接合部(ダボ)の抜け

という3つの内容。「フレームが壊れた」というものは見当たりません。

製品事故に関する情報収集や原因調査をしているniteで探しても、やはりフレーム自体が折れるというものはありませんでした。

参照元 nite 製品評価技術基盤機構

1番目の『スノコの板の踏み抜き』は大人が乗って局所的に荷重をかけたことが原因の場合ばかり。子供が普通に使用する分には問題なさそうです。(もちろんジャンプなどして衝撃を与えるのはNG)

と、なると対策すべきは「スノコの荷重を受ける桟の破損」と「縦と横のフレーム接合部の抜け」ですね。

ではどうしたら良いのか?

私のおすすめは「火打ち金具」の取り付けです。

・・・・火打ち?

と思われますよね (;^ω^)。こんな金具です。

もちろん写真のような大きな物でなく、手のひらサイズの小さい物。ホームセンターで数百円で売っています。

この金具を2段ベッドに取り付けることで

- 縦横フレームの接合強度を高められる(ダボが抜けにくくなる)

- 万が一、スノコの受け桟が破損しても、火打ち金具がスノコを支えてくれる

という、フェールセーフの対策を担ってくれます。

ハシゴから落ちてしまわないか?垂直と斜めどちらが良い?

斜めのハシゴは足がひっかかり邪魔

垂直なハシゴは、登っている時に子どもが落ちそうで不安

ハシゴは「斜め」と「垂直」の2種類があります。

安全性でいえば体重を前傾にかけられる斜めの方が安全です。

でも部屋の広さやスペース活用の観点だと、垂直式のほうが使いやすい。

そのため、どちらが良いとは一概には言えません。

SG基準でも「斜めのハシゴ」「垂直のハシゴ」それぞれの基準が設定されており、垂直なハシゴだから危険ということはありません。

垂直タイプではハシゴがにぎりやすい工夫されている商品も多くみかけます。

細かいポイントですが、心配な方はハシゴの工夫もチェックしてみましょう!

『安全性』まとめ

- 上段からの転落

- SG基準の安全な寸法を確認しよう!心配な場合は「転落防止柵」がおすすめ

- ベッドの倒壊

- 素人では判断が困難。グラつきが大きい場合は「火打ち金具」でDIY!

- カビ対策は必須

- 安全性でいえば傾斜式だが、垂直式が危険ということもない。好きな方を選ぼう

【その他】について

子どもの喧嘩

上段にどちらが寝るかで子供が大ゲンカ。疲れた・・・

ネットの意見をみてるとほとんどの家庭が、

- 【上段】兄、姉

- 【下段】弟、妹

となっており、「ハシゴの昇り降り」や「落下」の危険性を考慮して年長の子が上段を使用しているようです。

上段下段のメリットデメリットを紹介するので、子供の説得に使ってみてください。(;・∀・)

| 段 | メリット | デメリット |

| 上段 | いつもと景色が違う 音やカビの心配がない | 昇り降りが面倒 夏場は暑い |

| 下段 | 出入りがラク(超重要) | 暗い 上段の寝返りが気になる 上からホコリが落ちてくる |

宮棚があればよかった

「宮」をつけておけばよかった。目覚まし時計、スマホ、ライトを置く場所がない

「宮」とは枕元の棚のこと。

2段ベッド上段では棚がないと、モノを置く場所がどこにもないので不便ですよね。

棚にはスマホ充電のためにコンセントがあるとパーフェクトです。

しかし2段ベッドに宮棚が必須かと言えば、そうでもありません。

宮棚があるとベッドが10㎝は長くなってしまいますし、ベッドの価格も高くなってしまいます。

それならベッドはできるだけシンプル&コンパクトにして、無印良品の「壁につけられる家具」を側面の壁に取り付ければ問題が解決してしまいます。

コンセントも結束バンドでベッドのフレームにくくりつける簡単DIYで対応できちゃいますよ。

ニオイ

ベッドが塗料のニオイで臭い!

ニオイの原因は木材自体ではなく、「塗料」である場合がほとんど。

しかしパソコンの画面越しではニオイが分かりません。

そこでチェックしておきたいのが次の3点。

- F☆☆☆☆

- 水性塗料か有機溶剤か

- 最後はクチコミ

F☆☆☆☆とは シックハウス症候群の原因となる『ホルムアルデヒドがどのくらい空気中に発散されるか?』を示すもの 。

星4つの性能を誇るF☆☆☆☆はホルムアルデヒドの発散量が極々わずかなので「シックハウス症候群になるおそれがない」という証拠になります。

しかしホルムアルデヒドのみが対象の性能のため、トルエンやキシレンといった他の有機溶剤は規制の対象物質に含まれません。

そこで合わせて確認したいのが「塗料の種類」です。

ニオイの原因は塗料の有機溶剤なので、水性溶剤のものであればニオイの心配はありません。

しかし海外で生産される2段ベッドのほとんどは有機溶剤の塗料。どうしても欲しい商品が有機溶剤だった場合、クチコミでニオイに関する低評価レビューがないかチェックしましょう。

最悪の場合でニオイが気になる商品でだったとしても、ずっと何年もニオイつづけるということはなく、1週間程度でニオイは落ち着いてきます。

換気をよくして扇風機を当て続けましょう。

『その他』まとめ

- 子どものケンカ

- 上段下段それぞれのメリット・デメリットを教えてあげる。

- 宮棚があればよかった

- あれば便利だが、無印良品の「壁につける家具」で代用できる。

- ニオイ

- 「F☆☆☆☆」「水性塗料」「クチコミ」をチェック

まとめ

お疲れさまでした。最後にまとめたいと思います。

ベッドを選ぶ際に注意したい点は「後から何か購入して解決できる問題」よりも、2段ベッド本体でないと解決できない問題を抑えることです。(ベッドのサイズなど)

重要度高い(ベッドで対応するしかない内容)

- ロータイプの2段ベッド

- 圧迫感、上下段の温度差、転落の危険性、布団の上げ下ろし、地震の揺れなどの各種問題を軽減できる。

- 上下段で分割できるもの

- 将来的に部屋を分ける場合は必須

- マットレスはシングル(97×195)

- 子供の性別・親の体格・部屋の大きさを考慮してきめる。

- デザインはシンプルなもの

- かわいい・カッコいいは布団の柄でカバーしてあげよう

重要度 中(あったら良い、便利)

- スノコは桐かヒノキ

- スノコを過信しない。カビにくい材質を選びたい

- 宮棚がある

- 無いと不便なのは確か。最初からあれば、後からつけなくて済む

- 水性塗装もしくは無塗装

- 有機溶剤はニオイの原因

- ハシゴの形状

- 垂直タイプを選ぶ場合は、取っ手に「にぎりやすい」工夫がされているか

後からでも対応できるもの

- グラつき

- グラつきが気になる場合はDIYで「火打ち金具」取り付け

- きしみ音

- 100均グッズの「スポンジテープ」「フェルト」で、きしみの予防・抑制ができる

- きしみ音

- 100均グッズの「スポンジテープ」「フェルト」で、きしみの予防・抑制ができる

コメント